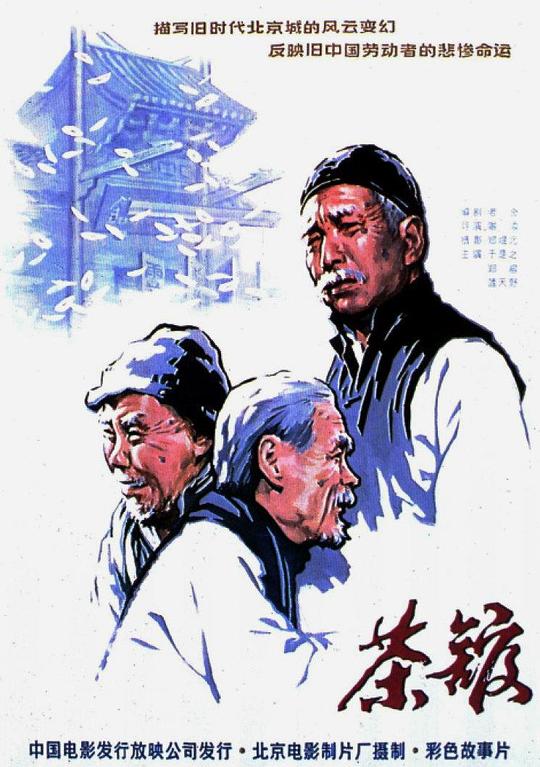

大家一向认为因为是话剧改编,此片舞台痕迹太重而不太“电影”。此番重看,却发现《茶馆》的电影化程度很高。

以舞台剧为基础,人物的站位调度都是定好的,环境空间上没有什么文章可做,如此绚丽的对白之下也没必要花哨地剪辑,电影化的任务其实只是通过电影的手法去把这个故事呈现好,简洁直接永远都是基本的原则。

大而化之地说,《茶馆》这个电影,该特写的时候特写,该全景的时候全景——展现位置关系新人物出场时全景,突出人物情绪、要说重要的对白时特写——一切都很适当

“一切有为法,如梦幻泡影,如雾亦如电,应作如是观” 几天前在国家电影资料中心看完,10元钱,喜欢那悠闲老片的感觉。看完但觉大厦崩塌,天平失衡,嘴吐苦水,生如泡影。20年、20年的时间片段,各色人物,起起伏伏,都落了个恍如一梦的感慨。 于是之扮演的王掌柜,当了一辈子的好人,“改良,改良,改了一辈子的良”,清末子随父业,满脸赔笑,精神地打理着茶馆,应付着各色人物;抗日期间,将茶馆后的房子改为公寓,提供大学生住宿,茶馆也换了装扮,艰难度日;抗战胜利,鬓发苍苍,茶馆更显破旧,“先收钱后喝茶”“不赊账”的规矩让王掌柜自己都觉得脸上无光,茶馆为了经营,曾请说评书的说过评书,现在竟想聘用“小叮当”舞女招揽生意。逢迎拍马、低三下四,算计经营、爱财势力,能说会道、聪明伶俐,在什么样时代努力找寻着那个时代的活法,可结果呢? 郑榕饰演的常四爷,一亮相就是一身正气、敢言敢干的人物,活脱脱是一君子的形象。给乞讨的母女买饭,不喜空话、敢想敢为;“我看大清国是要亡的”,慨叹时代衰败、道德沦丧

绝对的满分电影,太棒了,它完美的再现了我读老舍先生的原著时的场景和人物,这部影片里的每个演员对自己的角色拿捏都相当到位,王利发的圆滑,常四爷的正直,刘麻子的两面三刀等等,原著中的每个角色都得到了相当到位的还原。尤其是王利发,常四爷和秦二爷从年轻演到年老,没有一点违和感。

接下来,咱再说说故事,影片的故事基本是跟着原著走的,没有什么大的删减改动,印象里也就剔除了后期处长那几个角色,另外没有把结尾王利发上吊自杀的结局给拍出来,想来也是,影片到王常秦三人撒钱纸的情节时

引语:

读叶广苓的《豆汁记》时,总是会不自觉地想起老舍先生《茶馆》中的人物。两位作家虽然出身悬殊,但他们笔下的人物,有着似曾相识的背影,又都出身在北京,因此语言是也有着浓郁的京味儿。

他们笔下,最精彩的莫过于那个时代的移民。清朝退出了历史舞台,但八旗子弟又无法瞬间消失在人间,他们带着疑惑与恐惧,跌跌撞撞走进全新的生活环境。

生存的境况与生活习惯之间形成巨大矛盾,他们成了带有悲剧性质的“时代遗民”。

今天,我们就从叶广苓的《豆汁记》和老舍的《茶馆》中一窥这群“遗民”群像。

焦版《茶馆》,一个“民族”的《茶馆》

转载请注明网址: https://www.szxpa.cn/a/kandianying-16282.html